甲武信ヶ岳の登山記、前回は徳ちゃん新道から山頂に登り、甲武信小屋に宿泊するところまでをお届けしました。2日目は、甲武信ヶ岳の山頂から、埼玉県最高峰「三宝山」を往復したあと、千曲川源流ルートで下山しました。新緑と沢の流れが爽やかで、歩いていてとても楽しいルートでした。

【甲武信ヶ岳】早朝の甲武信ヶ岳山頂で絶景を満喫して「三宝山」へ

2022年5月下旬に、日本百名山「甲武信ヶ岳」に登ってきた記事の後編です。前回は、西沢渓谷をスタートして、シャクナゲが咲く徳ちゃん新道を登り、甲武信ヶ岳山頂へ。甲武信小屋で宿泊するところまでをお届けしました。

今回は、2日目、甲武信小屋を出発して、下山するまでの様子をお届けします。埼玉県最高峰「三宝山」を往復したあと、千曲川源流ルートを下山しました。

早朝の甲武信小屋を出発、甲武信ヶ岳山頂へ!

2日目は、千曲川源流ルートから毛木平へ下り、さらに1時間ほど歩いたところにある梓山バス停まで歩く予定です。バスの時刻が、午前10時台の次が13時過ぎ。急いで下山すれば、午前10時台のバスに間に合わないこともなさそうですが、この日も良いお天気だったので、のんびりと下山して、13時過ぎのバスに乗ることにしました。

のんびりしていたら、ほとんどの人が出発してしまいました。が、急ぐたびではないので、のんびり支度をして、午前6時過ぎに出発します。

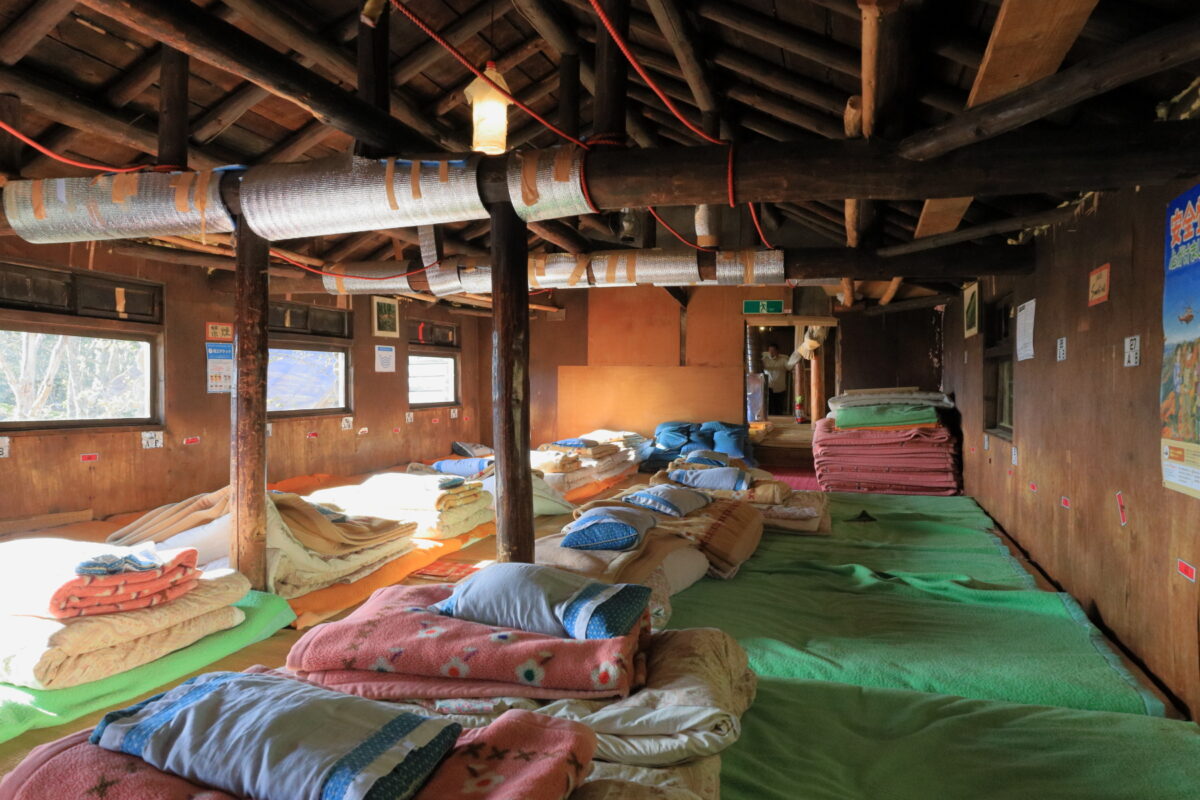

甲武信小屋は、大部屋のみの昔ながらの山小屋ですが、快適に過ごすことができました。寝心地が良すぎて寝坊したせいで、日の出に間に合わなかったくらいですから……。

かなり時間的な余裕ができたので、埼玉県最高峰の「三宝山」を往復する予定です。甲武信小屋から、甲武信ヶ岳山頂を経由せずに三宝山へ行く巻道もあるのですが、とてもお天気が良かったので、早朝の景色を眺めるために、甲武信ヶ岳の山頂に向かいます。

早朝の甲武信ヶ岳山頂からの絶景を満喫!

早朝は空気が澄んでいるからか、太陽光線があたる角度のせいか、前日は良く見えなかった八ヶ岳の稜線がくっきり見えました。昨年、縦走した赤岳~横岳~硫黄岳の稜線もくっきりですね。

金峰山から続く奥秩父の稜線もくっきり。こちらは、前日は逆光できれいに見えなかったのですが、早朝のこの時間帯ならきれいに見えます。

奥秩父の山々の向こうに少しだけ見える南アルプスもくっきり! 中央に見えるのは、右から北岳、間ノ岳、農鳥岳の白峰三山。写真右側には甲斐駒ヶ岳も見えています。その右側、南アルプスのさらに奥にうっすらと見えているのは、中央アルプスのようです。

富士山もきれいに見えました。時刻は午前7時前くらいでしたが、朝のすがすがしい時間帯に山頂から絶景を眺められるのは、山の中に泊まる人だけの特権ですね。

早朝の甲武信ヶ岳山頂の様子です。甲武信小屋に泊っていた年配の女性が2名景色を眺めていましたが、西沢渓谷側へと下っていきました。その後、しばらく山頂を独り占めでした。

埼玉県最高峰「三宝山」へ

さて、甲武信ヶ岳山頂からの眺望も存分に眺めたので、三宝山へ向かいましょう。三宝山は、十文字峠を経由して毛木平に下るルートの途中にあります。甲武信ヶ岳山頂から片道30分くらいです。山頂からは、急な坂を下っていきます。

山頂直下の急坂を下り終えると、しばらくはほぼ平坦な歩きやすい道が続きます。まだ朝で気温が低いせいか、小さな虫も少なめで快適に歩けます。

少し歩くと、甲武信小屋への分岐がありました。この右側からの道が、甲武信ヶ岳山頂を巻いて三宝山方面へ向かう巻道ですね。

それにしても、針葉樹林の森の中を歩くこの道は快適です。

登山道脇の針葉樹の葉っぱを見てみると、小さな米粒のような葉がきれいに並んでいます、コメツガでしょうか。

平坦な道が終わり、三宝山への登り返しが始まります。甲武信ヶ岳山頂直下のような急登は少なく、比較的緩やかな登りが長く続く感じです。三角に尖がった甲武信ヶ岳と、丘のように丸い三宝山の山容の違いですね。

甲武信ヶ岳から25分ほどで、三宝山の山頂に到着しました。標高は2,483メートル。甲武信ヶ岳の標高が2,475メートルなので、わずか8メートルですが、三宝山の方が標高が高いのです。

ですが、三宝山の山頂は眺望がありません。小さな広場の脇に、山頂を示す標柱と三角点があるだけです。

ただ、この三角点は、一等三角点。甲武信ヶ岳の山頂には三角点がないのですが、三宝山のほうが標高が高いので、こちらにあるのでしょうか。

三宝山の山頂の様子です。小さな広場になっていますが、山頂標柱と三角点以外は何もありません。ザックを下ろして水分補給だけししました。

このまま下っていけば、十文字峠を超えて毛木平まで行けるのですが、千曲川源流ルートを歩きたかったので、甲武信ヶ岳まで戻ります。

甲武信ヶ岳へ戻る途中、登山道の脇に咲いていた小さな花。バイカオウレンかな。

甲武信ヶ岳山頂直下は急登! 長くはないですが、これはしんどいですね……。

三度、甲武信ヶ岳山頂へ!

午前8時前、甲武信ヶ岳の山頂に戻ってきました。相変わらず良いお天気です。

何度眺めても良い景色です。まだ時間に余裕があるので、山頂でのんびりしてから下ることにします。

千曲川源流ルートはこの谷を下るのでしょうか。谷の向こう側の山肌に白いところがありますが、おそらく高原野菜の畑だと思います。毛木平から梓山のバス停に歩いていく途中、畑がたくさんあったのですよね。

薄雲が良い感じに出てきました。この日は、曇り予報だったのですが、朝は見事に晴れてくれました。

のんびり休んでいたら、毛木平のほうから登ってきた方が登頂されました。午前5時に出発してきたとのこと。マイカーがあれば、日帰りでも登れる山なんですよね。

【千曲川源流】沢沿いの涼やかで緩やかなルートを下る

甲武信ヶ岳の山頂からは、千曲川源流のルートを下っていきます。西沢渓谷からのルートとは異なり、沢沿いの緩やかな道がずっと続きます。千曲川の源流がどんどん水を集めて大きな流れになっていくのを眺めながらの下山です。

奥秩父の稜線から千曲川源流へ

午前8時20分、下山を開始します。千曲川源流のルートへは、山頂直下のガレ場を下り、少しだけ奥秩父の稜線のコースを進みます。

なかなかの急坂! ガレ場というよりザレ場ですかね。滑らないようにゆっくりと下っていきます。山頂直下だけなので、これを下り切れば、あとは危険なところはありません。

ザレ場の途中からは富士山が横に見えています。そろそろこの絶景ともお別れです。

ザレた急坂はすぐに終わり、樹林帯に入ります。奥秩父は本当に樹林帯が多いですね。甲武信ヶ岳も、眺望があるのは山頂だけです。もっとも、このあたりの山域では、一般的な真意rン限界は2,600メートル以上だそうなので、奥秩父の山々は森林限界より低いのですよね。

南側が開けたところがありました。甲武信ヶ岳が見えますが、ここれお別れでしょう。樹林帯が途切れているところは、崩壊地でしょうか。木賊山からも良く見えましたね。

登山道の両脇にはシャクナゲがたくさん。尖がった花芽がついていますが、標高が高いせいか、まだ咲いていないようです。

山頂から25分ほど歩くと、千曲川源流ルートへの分岐があります。直進すると、奥秩父の稜線を歩いて国師ヶ岳や金峰山へと縦走できます。いつかチャレンジしてみたい縦走ルートですが、今回は、千曲川源流ルートを下ります。

千曲川源流ルートに入り千曲川の源流へ

分岐から少し急な下りが続きます。それほど危険ではありませんでしたが、滑らないように注意して下ります。

分岐から10分ほどで、小さな広場に出ました。広場の真ん中に「千曲川 信濃川水源地標」という標柱が建っていました。ここが千曲川・信濃川の源流のようです。どこだろうと探してみると……

広場から一段下がったところに水源がありました。ここから水が流れ出ているようです。千曲川~信濃川は日本一長い川。その水源の一滴を見ることができたのは感慨深いです。とても冷たくおいしい水です。

水源から下流側には、ちょろちょろとした流れができています。ここから先は、この沢の流れに沿って下っていきます。

沢沿いの道を下っていきます。先ほどの急坂から一転して、とても緩やかな下り、というか、ほぼ平坦な道を進んでいきます。

千曲川源流の沢沿いの緩やかな道を下る

沢沿いの道を数分も下れば、あっというまにこのような流れに。あちこちで水を集めて、どんどん大きな流れになっていきます。

千曲川の源流から10分も下れば、こんな流れに。まだ標高は2,000メートル以上あるため、とても涼しくて爽やかな空気に包まれています。

沢を渡る木の橋も出てきます。沢の水はとても透きとおっていてきれいです。

沢沿いの気持ちの良い道が続きます。ずっと緩やかな下りか平坦な道なので、標高はほとんど下がりません。最後の方が激下りが待っているのでは…と不安になるものの、今はこの沢沿いの道を楽しみます。

登山道の脇にちらほらと咲いている小さな黄色のお花。スミレの仲間のキバナノコマノツメでしょうか。とても小さい花ですが、茶色と緑の登山道では、黄色はとても目立ちます。

ダケカンバの森の中を歩きます。沢は左側の少し下ったところを流れています。沢の音が心地よいですね。

流れがどんどん大きくなる沢とともに登山道を下る

沢沿いの道ですので、どうしても荒れたところや、登山道がえぐられて崩壊しているところがあります。そんなところは、ちゃんと山側に迂回路がつけられていますので安心です。ちょっとだけアップダウンがありますが、崩壊した箇所を迂回するだけですので、たいしたことはありません。

もう小川といっていいくらいに水量が増えてきました。それでも水はとてもきれいで、川底までしっかり見えています。

沢の水量が増えるにしたがって、沢を超える橋もだんだんと長くなっていきます。

沢の水量が増えてくると、沢が削る谷が深くなっているところもあり、登山道が沢から少し離れるところも出てきます。そんなところでは、沢の少し上、山の中腹につけられた登山道を通っていきます。それでも、沢の水音は絶えず聞こえてきます。

緩やかに傾斜した岩の斜面を滑り落ちるナメ滝がありました。近寄ってみると、かなりの迫力! ちょろちょろと流れ出していた源流は、立派な「川」に成長しています。

小さな花がたくさん咲く新緑の登山道へ

次第に登山道が広くなってきました。標高が少し下がってきたためか、針葉樹に混じって、広葉樹の新緑が増えてきました。ブナやミズナラのようです。ずっと緩やかな下りでしたが、標高は1,800メートル近くまで下がってきました。

登山道脇には、紫色のスミレの花。タチツボスミレでしょうか。あちこちにたくさん咲いていました。

少し上のほうでも咲いていた黄色いスミレ、キバナノコマノツメも咲いていて、このあたりは小さい花でとてもにぎやかです。登山道の脇や、岩のすき間などに咲いていました。

白い花が群生しているところも何か所かありました。シロバナノヘビイチゴでしょうか。白と黄色が鮮やかなお花です。

気がつくと、頭上はすっかり新緑に覆われています。緩やかな下りがずっと続くため、標高があまり下がっていないのではないかと思っていましたが、しっかりと下ってきているようです。登山道を進むにつれて、季節が進むみたいで面白いですね。

登山道がかなり平坦になったと思ったら、今度は植林帯へ。花を眺めたり写真を撮ったりしていたら、少しバスの時間が怪しくなってきたので、スピードアップします。

毛木平登山口へ下山!

登山道の周りの植生が変わっても、すぐ近くに沢が流れていることには変わりません。このルートは、千曲川源流から毛木平の登山口のすぐ近くまで、ひたすら沢沿いを歩きます。

このあたりにも、シロバナノヘビイチゴの群生がたくさんありました。

登山道はほぼ平坦になり、脇には小さなお社がありました。雰囲気的に、かなり登山口に近づいてきたようです。

鮮やかな新緑の道を歩きます。新緑といっても、針葉樹のようです。おそらくカラマツでしょう。紅葉の時期にはこのあたりは「黄葉」に染まりそうです。

11時15分頃、毛木平の登山口まで下山しました! 結局、千曲川源流からは、ずっと緩やかな沢沿いの道が続き、急な下りは全くありませんでした。急登が続く西沢渓谷からのルートとは対照的です。毛木平から登れば、甲武信ヶ岳の印象もかなり変わりそうです。

【梓山】梓山バス停からバスで信濃川上駅へ、甲斐大泉「パノラマの湯」に立ち寄り!

毛木平で登山道は終わりですが、バス停のある梓山まではまだ1時間歩きます。梓山から川上村営バスで信濃川上駅へ。小海線の列車に乗り換えて、甲斐大泉駅の近くにある「パノラマの湯」に立ち寄り、汗を流しました。

高原野菜の畑の中を歩いて梓山バス停へ

毛木平の駐車場には、トイレと東屋があります。バスの時間まで1時間半以上あるので、東屋で少し休憩していくことにします。

東屋でザックを下ろし、持参したランチパックを食べました。この先は車道歩きですが、日差しが強くて暑そうです。甲武信小屋で汲んできた笛吹川源流の水をたくさん飲んでおきます。

毛木平の駐車場、月曜日なのにかなり車が止まっています。右側に見える建物がトイレです。

毛木平の駐車場から15分ほど砂利道を歩くと、舗装路に出ます。ここから先は、高原野菜の畑の中を歩いていきます。甲武信ヶ岳山頂から見た白い畑のようなところは、このあたりではないかと思うのです。

目の前には八ヶ岳が見えています。八ヶ岳に向かって歩いていく感じですね。

畑にはレタスが植えられています。このあたりは標高1,300メートルほどの高原になっているので、高原野菜の産地なのですね。

日差しは暑いですが、風は爽やかで、それほど汗をかくことはありませんでした。

しばらく道なりに下り、集落が見えてくると、梓山のバス停に到着しました。13時過ぎのバスの時間の40分ほど前に到着しました。

梓山のバス停です。奥のほうに見えるお店はヤマザキYショップで、飲み物やおやつを買うことができます。自販機で缶コーラを買って、クールダウンしました。

甲斐大泉温泉「パノラマの湯」で汗を流す!

13時過ぎにやってきた川上村営バスに乗って、25分ほどで信濃川上駅に到着しました。村営バスというから、コミュニティバスのような小さいのが来るのかと思ったら、立派なバスでした。

信濃川上駅からは小海線の列車に乗車します。小淵沢駅経由で帰宅する予定ですが、その前に温泉に入りたいので、甲斐大泉駅へ向かいます。写真は、野辺山駅に停車中に撮ったものです。JR線でもっとも標高が高い駅で、標高1,345メートルもあります。

清里駅の次の甲斐大泉駅で下車します。無人駅です。

駅から徒歩5分ほどのところにある「甲斐大泉温泉 パノラマの湯」へ。

大きな露天風呂があったので、そこでゆっくりしました。内湯に比べてかなりぬるめだったので、長く入っていることができました。

湯上りはコーヒー牛乳。八ヶ岳牛乳というのがGoodですね。

食堂が開いていたら、ビールを呑もうと思っていたのですが、14時~17時は閉まっているとのこと。仕方がないので、残った行動食をつまんで、次の列車に乗ることにしました。

小淵沢駅から特急「あずさ」で帰宅!

再び甲斐大泉駅へ。駅のホームからは、八ヶ岳が見えます。左側が三ツ頭と権現岳、右側が赤岳のようです。

小海線の列車は、甲斐小泉駅を出ると、「大カーブ」と呼ばれる180度向きが変わるカーブを下っていきます。最初は進行方向左側に甲斐駒ヶ岳など、南アルプスが見えていたのですが……

小淵沢駅に近づくと、左側には八ヶ岳が見えるようになりました。

パノラマの湯でお昼を食べそびれたので、小淵沢駅の売店で駅弁を購入。丸政の「高原野菜とカツの弁当」です。これ、とてもおいしいです。缶ビールも開けて、列車の中で乾杯!

山頂からの絶景、シャクナゲ、そして、爽やかな沢沿いの道を楽しめる「甲武信ヶ岳」

ということで、1泊2日で甲武信ヶ岳に登ってきました。

お天気に恵まれて、甲武信ヶ岳の山頂からの絶景を満喫できました。それに、徳ちゃん新道~戸渡尾根のシャクナゲと、千曲川源流の沢沿いの山歩きも楽しむことができ、甲武信ヶ岳の魅力を満喫できた山旅となりました。

今回は、山梨県側の西沢渓谷から登り、長野県側の毛木平へ下るルートを選びましたが、かなり対照的なコースですね。

西沢渓谷からの登りは、急登が断続的に続いて、かなりキツイです。標高差は約1,300メートル。途中、眺望は全くないので、精神的にもつらい登りが続きます。今回は、新緑とシャクナゲで癒されましたが、それでも、今年の山行の中では一番キツかったです。

下りに利用した千曲川源流ルートは、対照的にずっと緩やか。「えっ、いつそんなに下ったの?」というくらい、ずっと緩やかな道が続きました。沢沿いの道でとても涼しいので、暑い時期にはこのルートを登りに使った方がいいかもしれません。

今回の登山装備

- 化繊の半袖アンダーシャツ

- 化繊の長袖シャツ

- ポケッタブルパーカー(ユニクロ)

- コンパクトライトダウン(ユニクロ) ※夜間の防寒着として使用

- トレッキングパンツ(モンベル)

- 登山用靴下(FITS)

- 登山靴(モンベル アルパインクルーザー2300)

- ザック(ミレー サースフェー40+5)

- チェーンスパイク ※使用せず

- レインウェア上下(モンベル)

- インナーシーツ ※甲武信小屋での就寝時に利用

- 膝サポーター(ザムスト EK-3)

- トレッキングポール(シナノ) ※使用せず

- 飲み物(ナルゲンボトル1L+ペットボトル2本)

- 行動食

- 食料(おにぎり1個、ランチパック1個)

- ファーストエイドキット

- ヘッドライト

行動中は、半袖のアンダーシャツと、化繊の長袖シャツの2枚で十分、というより、暑いくらいでした。小さな虫がたくさん飛んでいましたが、刺すような虫はいなかったので、ずっと腕をまくって半袖状態で歩いていました。

夕方や朝はさすがに気温が下がりましたが、行動中の2枚の上に、コンパクトライトダウンを羽織るくらいで問題ありませんでした。

ここしばらく、登山後に頭痛を発症することがあったのですが、どうやら水分不足だったようです。前回の乾徳山の登山のときから、多めに水分をとるように心がけたら、登山終了後も体調不良になることはなくなりました。水分補給は重要ですね。少なくとも、1日に1.5リットルはとるように心がけています。

以上、『【奥秩父】日本百名山「甲武信ヶ岳」、シャクナゲと千曲川源流を楽しむ山旅 ~千曲川源流ルートで下山編~』でした。早朝の甲武信ヶ岳山頂からの絶景と、爽やかな沢沿いの山歩きを楽しむことができ、下山まで充実した山行となりました。

コメント